海外疫後復蘇經驗借鑒

在2022年一季度,海外主要經濟體已經進行了防疫政策的優化調整,也較早進入了消費復蘇通道。我國防疫政策調整時間較晚,此前海外國家已經經歷多輪疫後調整,存在一定借鑒經驗:

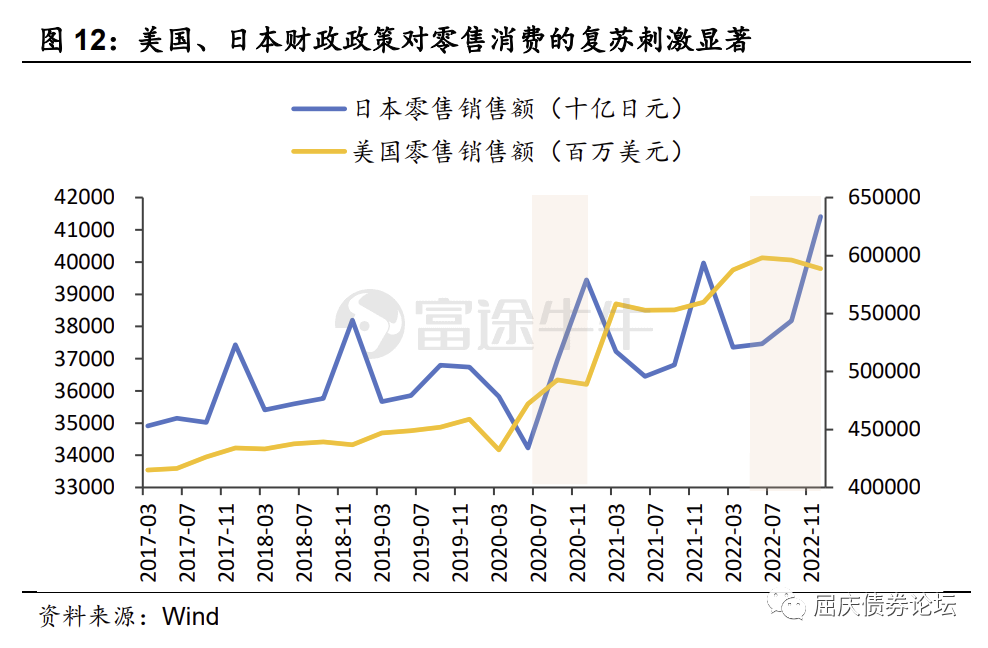

美國財政刺激與現金補貼並行,消費迅速回暖。美國在2020年首次疫情衝擊後即采取了強勁等財政刺激計劃與大量現金補貼,僅2020年3-4月就發放政策補貼2.9萬億美元,二季度美國零售消費已經迅速升溫,6月消費中樞也出現上移,當月零售額環比提升9.2%。但財政政策刺激的效果偏短期,例如2021年3月拜登簽署1.9萬億美元經濟救助計劃後,美國零售消費支出額達峰後僅一個月就出現回落。面對2022年的第二次疫情衝擊,美國減少了現金補貼的發放,盡管第二次疫情對消費的衝擊明顯小於第一次疫情,但消費修復動能偏弱。

日本同樣采取財政刺激政策與發放現金補貼的措施,消費頹勢明顯改善。2020年4月日本第一輪12.9億的財政政策出台,緊接著6月起經濟觸底反彈,三季度零售數據環比增加7.9%。面對第二次疫情衝擊,日本在2022年10月出台了71.6萬億日元的經濟刺激計劃,寬鬆的財政政策與消費券發放讓此前的消費頹勢明顯改善,四季度零售環比增加8.5%。

新加坡、韓國消費券等刺激規模偏小,主要依靠內生修復,新加坡恢復程度優於韓國。新加坡的零售、餐飲在2022一季度受創,隨著2022年4月新加坡防疫措施基本解除,消費場景回暖,消費內生修復使得二季度消費顯著好轉。零售銷售指數在2022年5月反彈至100.96,環比提升5.2%;餐飲服務指數在5月反彈至102.22,環比提升11.3%,此後同比增速保持高位。相比於新加坡,韓國消費的表現明顯較弱。韓國零售銷售指數2022上半年持續下行,直到2022年8月才稍有起色,環比提升4.41%。韓國消費者信心指數更是從2022年6月便長期位於中樞之下。

疫後消費復蘇有哪些空間

我國采取激進財政刺激的可能性較小,通過對比發達國家疫後修復的經驗,我們發現在財政政策發力相對較小的情況下,消費通過內生動能實現修復任重而道遠;但我國消費也存在自身特點,依然有一些改善空間。

從宏觀層面與社會環境因素來看,(1)較歐美日而言,我國人口年齡結構依然健康。根據聯合國2021年統計數據顯示,我國人口年齡中位數為37.9歲,低於日本的48.4歲和北美的40.2歲,整體人口結構依然年輕。

國家統計局2022年數據也顯示,21-55歲人口占比超全國人口總量超50%,該區間人口也為消費主力。

(2)解封後此前積壓的消費需求將得到釋放。從牛津大學統計的嚴格指數來看,我國防疫嚴格程度較歐美國家及日本一直處於高位,當前防疫政策已經大幅度調整,恢復出行意願強烈。我們發現13城地鐵客流量與消費增速具有明顯一致性,出行復蘇有望帶動消費復蘇,消費需求將進一步得到釋放

(3)我國疫情達峰速度明顯快於海外,且疫情感染率較高,短期內防疫屏障猶在,疫情擾動削弱。

從消費渠道上看,(1)線上消費有望繼續成為亮點。當前全國公共物流園吞吐量指數與主要快遞企業分撥中心吞吐量指數隨著節後復產復工的推進而大幅回升,為線上消費提供了較強物流保障。其次,居民消費向線上消費轉變,網上“吃、穿”維持較高增速;當前消費習慣已經養成,線上消費或將繼續保持韌性。

(2)線下消費隨著消費場景的改善具有較大復蘇空間。當前百度遷徙數據顯示,春節以來全國遷徙規模數據均超過2019-2022年同期水平,出行復蘇較為樂觀。除此之外,在具體類別上,此前由於場景受限的線下餐飲消費、娛樂電影消費、旅遊及與之相關的酒店行業都有較大增長空間。

最後,政策上看,“擴大內需戰略”仍有發力空間。2022年12月14日國務院發布《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035 年)》,指出堅定實施擴大內需戰略、培育完整內需體系,是加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的必然選擇,是促進我國長遠發展和長治久安的戰略決策。

12月15日,國家發改委發布《“十四五”擴大內需戰略實施方案》,指出全面促進消費,加快消費提質升級,持續提升傳統消費、積極發展服務消費、加快培育新型消費。2023年2月1日中共中央政治局第二次集體學習時強調堅決貫徹落實擴大內需戰略規劃綱要,盡快形成完整內需體系,著力擴大有收入支撐的消費需求、有合理回報的投資需求、有本金和債務約束的金融需求。

從春節期間數據和近期高頻數據來看,經濟復蘇跡象顯現,“強預期”正逐步兌現。

但今年出口走弱基本確定,目前政府與地方房地產政策頻出但銷售端暫未有起色,消費復蘇成為擴內需的關鍵。新的消費政策陸續出台和“擴大內需”相關戰略落實,收入及收入預期得到改善,消費場景受限與“疤痕效應”逐步緩解,將共同推動年內消費溫和回升。

本文作者:朱德健,本文來源:屈慶債券論壇,原文標題:《疫後消費復蘇的空間在哪?》華爾街見聞有所刪減