進化是“積累選擇”,無論每一步的改變多麽微小,只要有優勝劣汰的機製,積累下去,就會造成驚人的變化。

鍾表與眼睛

成功的專業投資者素有“學院派”和“草根派”之分,前者名校畢業,從大公募基金或券商研究所入職,研而優則投,一般都是理論功底和專業知識濃厚;後者,股民出身,草根不論手法,江湖有效就行,業績翻番的速度一點也不亞於“學院派”。

還有一個現象,“草根派”不管後面是否轉型價投,大多都是靠短線趨勢交易掘得第一桶金,如果過早轉型價投,往往更可能向“流量大V”而非投資高手的方向發展。

這個現象驗證了一個說法,散戶更適合從短線趨勢交易起步,投資經驗積累到一定程度,再去轉型投資價值。

這個說法對不對呢?本文就從方法論進化的角度來探討一下這個問題。

我將從一本介紹進化論的書《盲眼的鍾表匠》開始說起,這本書的作者是生物學家理查德·道金斯,他更有名的作品是《自私的基因》。

這個奇特的書名是出於反駁一個著名的“神創論”觀點:

如果你在野外發現一個鍾表,即使你從來沒有看過表,你也能猜到,一定是有人把它造出來的。以此類推,人體的功能比鍾表復雜多了,像眼睛這麽復雜的器官,不用說設計,就算是損傷了,以我們現在的科技也沒有辦法恢復——可想而知,生物一定不是自然出現,而是神創造出來的。

而道金斯從這個說法開始,介紹進化論的基本邏輯,他以《盲眼的鍾表匠》為書名,正是想說,生物的進化沒有目的,沒有遠見,沒有心智,如果它是一個鍾表匠,它一定是個“盲眼的鍾表匠”。

事實上,這個星球上最復雜的東西,都是進化而來,都不是主動學習、主動設計出來的。

——包括投資方法。

猴子打字與進化算法

這些復雜的東西是如何“進化”出來的呢?

書中舉了一個很有意思的例子:如果給猴子一台打字機,讓它亂敲,理論上,只要時間足夠,它也能打出莎士比亞的一行詩句,但概率極低。

比如《哈姆雷特》里的“Methinks it is like a weasel(我覺得像一只黃鼠狼)”,用了23個字母和5個空格,一共28個字符。假如猴子每敲28下算一句,用打字機26個字母鍵加一個空格鍵,那麽打出這句話的概率就是1/27的28次方,相當於小數點後面40個零。這個數字有多小呢?宇宙誕生到現在的秒數也就是1後面20個零。

如果用一個電腦代表猴子,這台電腦不知道要讓它打什麽句子,只知道這個句子有28個字符,它正確的概率是多少呢?答案當然也是1/27的28次方。

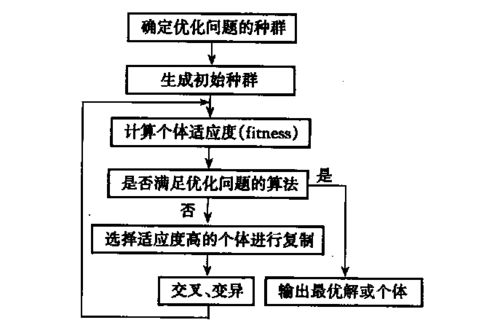

但如果你設計一個讓電腦自我學習的程序,就不一樣了,這個程序是這樣的:

1、初始模型:電腦先隨機打出一行28個字符;

2、復製突變:對這行字符進行復製,復製的過程中隨機改變幾個字符;

3、優勝劣汰:系統就把這兩行字符與“Methinks it is like a weasel”進行比對,留下更相似的一句,

4、持續進化:對勝出的這一句進行復製突變,再與原句進行比對,再留下更相似的一句……

就這樣循環下去,要多久就能得到《哈姆雷特》的那個句子呢?

作者親自做了這個實驗,第一次是43代,第二次是61代,第三次是41代,我不太清楚這個“代”的意思,應該是一個很快的時間,作者用80年代初的計算機,11秒得出結果。

這就是“積累選擇”,無論每一步的改變多麽微小,只要有優勝劣汰的機製,積累下去,就會造成驚人的變化。

進化的核心機製有兩個:第一個是“復製突變”,突變本身是沒有方向的,這也是進化這兩個字給人造成的誤解,不是進化,而是“突變”,每一次都是隨機的,結果有好有壞。

光有“復製突變”,也不足以演變出人類,進化的另一個核心機製是“適者生存”,就是把原版和突變版放在同一環境中,看看誰能活下來。

這個“適者生存”的機製是不是跟市場很像?市場上每一個人都有自己的方法,市場從不判斷誰對誰錯,而是用淘汰的機製,賺錢的人會復製自己的方法,再不斷加錢,虧錢的人要麽改變,要麽被淘汰。

每一個賬戶都在“爭取”最大的生存概率,這個機製下,能留下來的都是成功的投資者。

所以說,進化是一套完全不同於傳統意義上的學習的機製。

那麽,成功的投資方法,更依賴學習設計,還是進化呢?

學習與進化

如何提高自己的投資水平?正常情況下,你可以找一位投資高手,向他請教投資方法,或者找投資大師的著作,學習模仿他們的方法。

這兩種方法都是有目的的學習,但效果未必好——

你可能忽略了投資高手與你在個性、能力甚至價值觀上的差異

你可能忽略了投資高手的經驗本身可能也在與時俱進

你可能忽略了巴菲特早期控股公司後理解的企業經營管理,對他以後價值判斷的巨大影響。大部分人不可能有這一經歷

你可能忽略了巴菲特所處的時代的投資機會與現在的差異,忽略了巴菲特的資金來源對他的限製

……

我曾經在某篇文章中說“沒有人傻到認為模仿喬丹的打球動作就能進NBA,卻有一堆人認為模仿巴菲特的投資方法就能賺到大錢”,事實上,模擬喬丹,你頂多是做不到,但學習另一個人的投資方法,可能會虧得更多。

投資並不像是學校里的語文數學物理化學,並不存在標準的解題過程,那麽,它會像前面的“電腦造句”嗎?

類似“電腦造句”的活動,需要有兩個標準:

1、做這件事有無數種方法,每一種方法都有無數個變化(可以隨便打字、改字)

2、有固定的評判標準,相對容易判斷兩種方法的優劣(可以與正確答案進行對比)

從這兩點看,投資能力的提升,更像是“電腦造句”的過程。

這里我舉一個景氣度投資模型的例子——僅為例證,不代表真實的投資方法。

1、初始模型:收集每日發布的券商研報,找到其中預測值上調的公司,代表公司之後的景氣度可能會繼續上行,持有一個季度後如果沒有繼續上調預測值,或途中漲幅達到一定程度則賣出。

這個方法的原理在於,景氣度的上行常常是一個持續的過程,一開始股價並不一定能完全體現業績預測的提升,研究機構也不一定會把預測一步打滿,這里賺的是從預期上調到最終實現的錢,承擔的也是預測股價過於樂觀的風險。

這是一個初始的模型,記錄下這個模型的收益率,接下來就是復製與突變。

2、復製突變:第二個季度,我們更改其中的一些條件,為了節省時間,我們可以同時進行多項更新,比如說需要有兩家以上機構上調盈利預測,才納入樣本,為B策略;或者,只要有機構出具高於此前平均值的盈利預測,為C策略……

兩個月之後,我們把A、B、C三個策略的結果進行比較,得到更優勝的策略。

3、持續迭代:就這樣,每隔一段時間,我們就對這個模型進行修正,比如加入一些價值投資的方法,去掉明顯處於周期頂部的公司,加上ROE一類的成長因子,加入估值等的價值因子,加入乖離率等市場表現因子……

你還可以調整時間周期的長短,調整組合的不相幹性,加入一些smart beta因子,加入宏觀變量,甚至加上一些神秘主義色彩的因素。

還有,你可以重新回頭選擇被淘汰的策略,市場在變化,過去失敗的,不代表現在也會失敗。

從這個過程,可以看到學習與進化的最大區別:學習是有目標有方向,進化是無目標無方向,只有一套“突變與自然選擇”的機製。

很可能到了最後,“預測業績上調”的權重已經降到比較低的程度,它已經成為另一種策略。但這不重要,進化不在乎方向,不在乎價不價值,不在乎有沒有理論依據,不在乎科學與迷信,它只在乎結果,只在乎賬戶上的數字代表的生存概率。

當然,與純粹的生物進化不同,在投資能力的提升過程中,主動學習也是有很大作用的。

學習的作用與意義

投資中,學習的作用主要有兩個:

1、選擇初代投資模型

2、融入成功者的方法,避免一些無意義的突變

投資方法的突變,大部分都是無意義的,學習大師和高手的經驗,可以幫助你建立初代投資模型,實別出更有價值的突變。

投資中,大量學習為主的時間,我的建議是一年到三年,大量學習各種投資理論,不管是價值投資還是各種交易理論,都要接觸。

三年後,就應該把主要精力放在最適合自己的投資方法的進化上,但也要經常與同行交流,不斷尋找能給你帶來啟發的新方法。

另一點,學習也是主動投資區別於量化投資之處。

很多人說你上面介紹的不就是量化的方法嗎?有這種感覺,主要是因為這個例子舉的太簡單了。

人的決策過程大多很主觀,隨機性強,比量化程序更復雜,更模糊,因此進化過程的可控性很差,大部分時候人都會感到困在某一個階段,無論如何改變都始終無法進步,更重要的是,人會自我懷疑,有時候會完全顛覆自己,有時又陷入“不可知論”,完全固步自封。

在這個階段,學習獨一無二的作用就出來了。

進化與學習都是一個熵減的過程,一個熵減的系統必然需要外界能量的支持,進化靠的是勝者吃掉敗者,類似智人吃掉了一切可吃的東西,包括尼安德特人。而學習的能量來自於你主動放棄其他的生存活動,這就需要“書中自有黃金屋”的信念。

人腦對主動學習有一種先天的適應,不是因為有效,而是因為,人需要通過學習成功者來提供堅持下來的信念。

當然,從方法論上說,人的進化與量化程序沒有本質的區別,投資者覺得自己到了某一個階段再怎麽進化也沒有進步了,其根本原因還是迭代的頻次太慢了。

進化的三要素“初代模型、突變方向和迭代次數”中,進化的速度與前兩者關系較弱,與迭代次數的關系很強,這就解答了開頭的問題——為什麽民間高手,都是短線出身,偏交易的打法?

短線高手的進化之道

草根派完全是在殘酷的市場中自生自滅,沒有機構的資源,沒有經驗豐富的前輩的指導,沒有團隊的幫助,有更大的概率犯錯,甚至是致命的錯誤。

但草根的好處是,沒有教科書的教條束縛,想怎麽交易,就怎麽交易,唯一的結果就看賺不賺錢。

你看,這就是一個進化的過程,先有一個初始投資方法,不斷變化後,與前一代比較收益率,實現方法的迭代,最重要的就是迭代的頻次。

而短線交易打法最大的好處是,今天買入,明天就知道結果。民間高手只有走短線交易的方法,才能實現自我快速進化,投資方法的周期越短,個人進化的速度也越快。

進化的結果,絕大部分虧錢的散戶都退出市場,剩下的都是運氣極好的,以及天賦異稟又極度勤奮的短線高手。

相反,價值投資都是長線,方法突變、驗證與迭代的頻次非常之低,如何解決這個問題呢?

價值投資的進化之道

價值投資賺的是公司成長的錢,需要長線持股。

價值投資的買入點要有安全邊際,而投資過程中,股價回到其真正價值之上的時間是不確定的,可能第二天就漲了,也有可能要一兩年,過程是不確定的,持股需要耐心。

這個過程,到底是你錯了,還是市場錯了,不知道。如果不能“對答案”,就意味你無法進化自己的投資方法,導致很多人在不知不覺中,以“時間的朋友”為借口,浪費了投資方法進化的寶貴時間。

但這並不是一個原則的問題,完全可以通過組合來解決。

假設一種投資方法大部分的機會都會在兩年內得到驗證(即股價回歸價值之上),如果用10只股票做成一個組合,意味著每幾個月就可以通過組合收益來驗證投資方法的成果,設計“突變”,並進行迭代進化,而不需要等到兩年那麽久。

所以投資組合不但可以提升安全性,也加快了投資方法驗證迭代的頻次。

雖然相比短線投資幾天就可以進化一次,幾個月的時間還是很長,但是價值投資的突變方向不多,對市場環境的適應性比趨勢交易更好,並不需要那麽快的迭代頻次。

適者生存,但生存期越來越短

先回顧一下本文的核心觀點:

1、進化是“積累選擇”,無論每一步的改變多麽微小,只要有優勝劣汰的機製,積累下去,就會造成驚人的變化;

2、投資能力的學習有目標有方向,投資能力的進化無目標無方向,只在乎結果,靠市場的淘汰機製;

3、人的決策過程大多很主觀,隨機性強,比量化程序更復雜,更模糊,因此進化過程的可控性很差,會自我懷疑,需要通過學習來提供信念;

4、進化的三要素:初代模型、突變方向和迭代次數。其中,進化的速度與前兩者關系較弱,與迭代次數的關系很強,民間高手只有走短線交易的方法,才能實現自我快速進化;

5、價值投資都是長線,方法突變、驗證與迭代的頻次非常之低,需要通過組合投資來提高迭代頻率。

塔勒布曾說,巴菲特的成功不如索羅斯的成功那樣可靠。理由是後者擁有200萬次有記錄的交易,而巴菲特的交易記錄太少,很可能只是一個“幸存者偏差”。即,最好的結果是股神巴菲特,大部分模仿者得到的都是較差的結果。

但塔勒布很可能忽略了兩種投資體系進化的特點。

價值投資基於現實世界的商業底層邏輯,這是一個股市以外的更大的系統,影響是單向的,導致投資方法進化到了一定程度,有效的“突變方向”也大大減少,投資體系就會趨於穩定,任何看似微小的有效變化,都會帶來相當長時間的效果。

比如巴菲特對蘋果的投資,是對自己投資體系的一次小小迭代的結果,帶來的影響卻是巨大的,它看似偶然,實際上是無數次失敗的突變的結果。

以索羅斯為代表的趨勢投機交易,賺的是其他市場參與者的錢,是一個市場以內的博弈因素,投資者爭相進化的結果,造成了市場的不斷變化,投資者又要跟著進化。

在本文中,我更多分析了市場環境對投資者進化的影響,但它又是投資者進化的結果,適者的“適”只是暫時的,甚至越來越短,投資者進化的越快,進化帶來的利益也就越短。

編輯/ruby