來源:少數派投資

凡事先往壞處想,對風險的預期會帶來危機感,時刻警惕和從暫時的失敗中吸取教訓。

投資跟人生可能經歷的任何事情一樣,都會有成有敗,投資之前思考:如果失敗了會帶來怎樣的後果。做好最壞的打算去尋找更好的解決方法,在合理預期中理解波動是風險的表現形式,在風險可控的範圍內提高長期勝率。

往壞處想是悲觀嗎

往壞處想未必是一種消極情緒,日常生活中有一部分人做決定前,會先預想到可能出現最壞的結果,在可承受或應對的前提下再去做出相應決定。心理學角度講這可能是一種對情緒的自我保護機製,避免出現不可承受的後果導致崩潰。

我願稱之為樂觀的悲觀主義者。即對當下的情景預設是悲觀的、不可控的,在此基礎上所采取的行動對長期來看是積極的。

一個簡單的例子,疫情封閉的時候,簡單的樂觀主義可能認為這個月就會解封,過了這個月又認為下個月就會解封,現實卻是在一次次不可預知的推遲中反復失望,只能著眼於當下的變化調整預期。而樂觀的悲觀主義者在假設最近半年都不會解封的情況下所采取的就是放平心態,儲備長期物資,相信做好準備疫情總有一天會過去。

對風險視而不見

巴菲特的投資理念提到:「樂觀主義是投資者的敵人。」

大部分投資者在進行投資決策時所能看到的就是正向收益數字,最關心的問題就是「年化能到多少?」但很少有人問到負面情況,風險會有多大?

投資者開戶的第一件事情就是風險測評,如果把這道必經的程序當作形式或者走過場就已經是忽視風險的第一步。想要獲取理想的高收益,更本質的問題是自己能承受多大的風險。

股市中最不幸的事就是新手遇到牛市。帶來的後果是對市場的風險視而不見,缺少敬畏,那麽早晚會補上這堂課。

還有一種情況是,對自己的風險承受能力過於樂觀,認為自己能承受30%的回撤(其實做選擇時注重的是能帶來超過30%的收益),但在回撤超過10%時就已經感到痛心,認為產品表現不達預期。這也是對風險的輕視。

建立合理預期

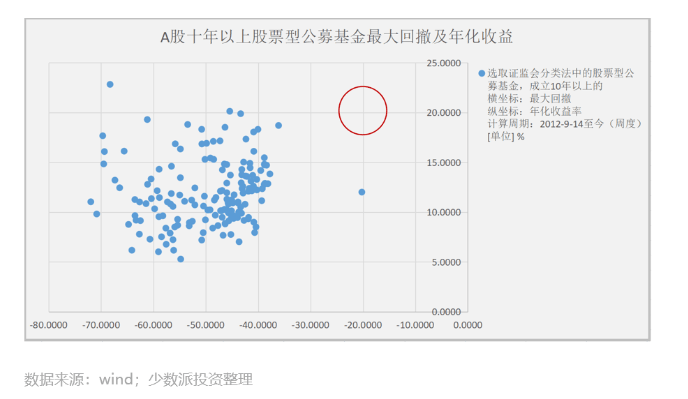

有投資者對投顧提出這樣的要求:「能不能幫我選一只年化收益20%左右,回撤不超20%的」,那我們來看看,以長期相對比較賺錢的權益資產為例,A股產品中有沒有這樣的選手:

結果顯示,過去十年滿足以上條件的基金幾乎沒有。

單從年化來看,成立10年以上的公募股票型基金收益區間在5%-15%的占大多數,是投資者最合理的預期範圍。與此對應的最大回撤區間在40-50%左右。

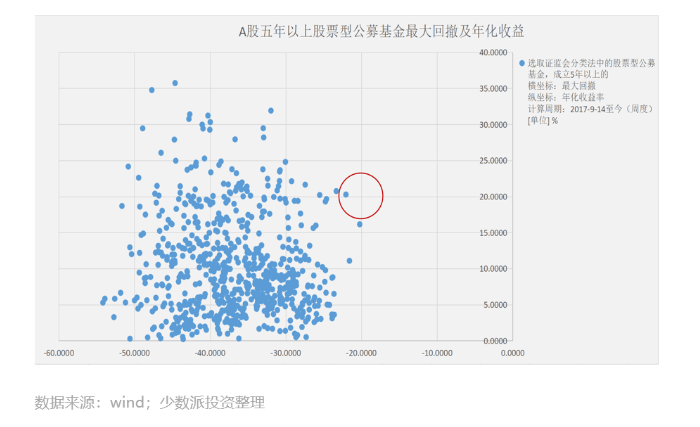

如果覺得10年太長,我們再把周期縮短至最近五年:

滿足年化20%、回撤不超20%的也幾乎沒有。投資股票基金5年以上,投資者應有的預期年化收益區間集中在5%-10%,與此同時需要忍受的風險區間(以最大回撤為例)在30%-40%。這與近幾年經濟環境及市場結構發生的變化息息相關,也提醒我們要根據社會動態調整自己的合理預期。

凡事先往壞處想,對風險的預期會帶來危機感,時刻警惕和從暫時的失敗中吸取教訓。投資跟人生可能經歷的任何事情一樣,都會有成有敗,投資之前思考:如果失敗了會帶來怎樣的後果。做好最壞的打算去尋找更好的解決方法,在合理預期中理解波動是風險的表現形式,在風險可控的範圍內提高長期勝率。

編輯/Corrine