港交所近日披露,海底撈海外業務子公司特海國際遞表港交所主板申請上市。

(圖片來源:特海國際招股書)

海底撈在7月11日發布公布稱,正在考慮將Super Hi(特海國際)公司的股份進行分拆並以介紹上市的方式在港交所主板單獨上市。

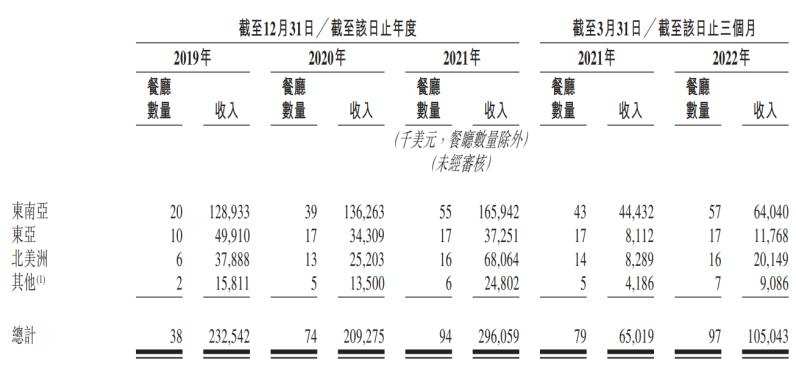

自2012年在新加坡開設公司首家餐廳以來,截至2022年3月31日,海底撈在亞洲、北美洲、歐洲及大洋洲的11個國家擁有97家海外餐廳。

(圖片來源:特海國際招股書)

近幾年發展來看,海底撈於2019年已擴展至6個新國家,包括東南亞的四個國家(即越南、馬來西亞、泰國和印度尼西亞)、英國和澳大利亞。同年,公司在該等國家取得平均每天超過4.8次的強勁翻台率。公司主要專注於在該等國家內的擴張和提高其經營業績,截至2022年3月31日共開設61家新餐廳。

客流量方面,特海國際將顧客人次從2020年的約7.1百萬增加到2021年的約9.8百萬,而公司的每家餐廳同店客流量由2020年的133,200人次增加至2021年的143,200人次。2022年第一季度,公司總共錄得約3.8百萬的顧客人次,較2021年同期的約2.4百萬人次增長60.3%。

財務數據方面,特海國際2021年全年收入為3.12億美元,按年上升41.1%,今年首季亦錄得1.09億美元,按年升59.8%。不過特海國際已連續三年錄得虧損,去年全年虧損1.51億美元,按年擴大1.8倍,連同2020及2019年度,三年合共錄得約2.38億美元虧損;今年首季仍虧損2849.9萬美元,較去年同期擴大13.2%。

從虧損原因來看,新餐廳比例較高拖累了公司業績表現。於往績記錄期,特海國際共開設76家新餐廳,占公司截至2022年3月31日營運餐廳的78.4%。開設新餐廳會產生開業前成本及資本支出,新餐廳需要時間來實現盈虧平衡及投資回收。特別是由於過去兩年的挑戰,於往績記錄期開設的若幹新餐廳盈虧平衡期較長。

不過,截至最後實際可行日期,公司超過95%的餐廳截至2022年3月31日已實現首次每月盈虧平衡。隨著疫情緩解,公司亦預計最近開設的餐廳將在更短的時間內實現首次每月盈虧平衡。

此外,特海國際根據市場情況及餐廳表現動態調整擴張計劃,新開的餐廳數量由2020年的36家減少至2021年的22家,而公司在2022年第一季度開設3家新餐廳。公司預計新餐廳占餐廳總數的比例下降將對公司的盈利能力有正面影響。

市場規模方面,根據弗若斯特沙利文報告,國際中式餐飲市場由2016年的2,818億美元增加至2019年的3,343億美元。盡管2020年市場規模減少,惟國際中式餐飲市場開始復蘇,並預期由2021年的2,611億美元增長至2026年的4,098億美元,復合年增長率為9.4%。

火鍋是國際市場上最受歡迎的中式餐飲類別之一,按餐廳收入計,占2021年國際中式餐飲市場的11.1%。國際市場上火鍋店的市場規模已從2016年的307億美元增加到2019年的373億美元,此後市場規模降至2020年的256億美元。

隨著餐飲消費開始復蘇,火鍋類別2021年增長至289億美元。國際市場的火鍋店數量預計將從2021年的134,000家增加到2026年的169,000家。火鍋店在國際市場的增長速度預期將超過其他中式餐飲的增長速度,2026年將達到465億美元,復合年增長率為10.0%。

競爭格局方面,國際中式餐飲市場非常分散,有超過600,000家餐廳。按2021年的收入計,公司在國際市場上的所有中式餐飲品牌中排名第三。於海外市場的所有中式餐飲品牌中,於2021年,公司以自營餐廳遍及最多的國家。按2021年的收入計,公司是國際市場上最大的源自中國的中式餐飲品牌。

編輯/emily